2025-08-05 17:34 点击次数:165

现在很多人学中医,总爱翻现代论文,查数据库,看什么“最新研究成果”。但中医到底靠什么传承下来的?靠的是一本本古籍。那些经典书,不是随便写出来的,是一代又一代名医在实践中总结出来的真知灼见,是中医学术的根。离开了中医典籍,就像是学剑术只看电影、不练基本功一样,终究站不住脚。唐代王冰在《黄帝内经素问》序里讲得好:“将升岱岳,非径奚为;欲诣扶桑,无舟莫适。”意思就是想爬泰山,没有路怎么上去?想去扶桑,没有船怎么到?这话放在中医上,就是告诉后人:想学好中医,离不开古人的书。

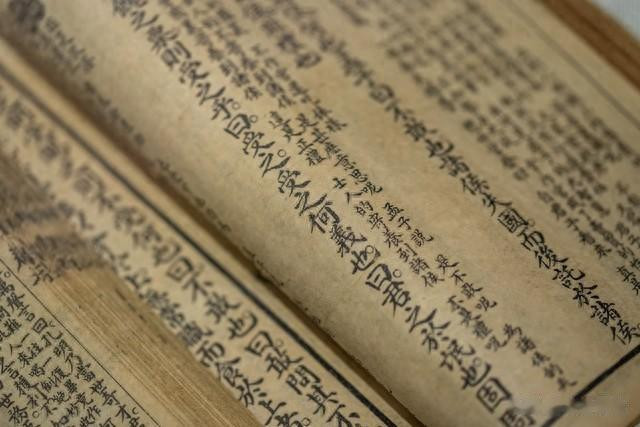

古书不是摆设,是工具,是桥梁,是钥匙。真正学中医,要从经典中读出“古人之心”,把他们的思路学到手。但问题在于,现在市面上的古籍良莠不齐,有些甚至胡乱删改,误人不浅。有人自己乱动原文,却又不做注释解释;有人拿明清医家的说法加到《黄帝内经》里头去,也不注明;还有人连句读都搞不清楚,就硬给加标点,结果前言不搭后语。这样一搞,古书不但没传下去,反而被折腾得面目全非。

鲁迅先生早就提醒过:“明人好刻古书而古书亡。”说的就是有些人不懂装懂,随意改动,把好好的经典给毁了。看着像是在弘扬,其实是在乱改,结果就是误导了后来人。这可不是简单的学术问题,而是关乎整个中医脉络能不能接得下去。若今天读到的古书都不是真正的原文,那学到的到底还是不是中医?这才是让人最担忧的地方。

学中医不能只是追着现代研究跑。论文也好,数据库也罢,很多是建立在现代医学框架下的研究,讲的是统计、实验、数据分析,而不是中医的“气”“血”“经络”“阴阳”这些核心理论。如果不先把中医自己的那一套学透,光靠看论文,是理解不了中医的真正精髓的。临床上也用不出来。中医讲究辨证论治,要的是整体思维、动态思维,而这些思维方式,都藏在经典中。

当然,并不是说不能读现代成果。好的研究可以启发思路,可以补充知识,但那只是“参考”,不是“根”。真正能指导临床、培养思维的,还是经典。张仲景、孙思邈、李东垣、朱丹溪,这些大医家的书,读一遍就能学到很多思路,读十遍还能有新发现。而这些书,现在很多年轻人连目录都没翻过。反倒是天天在研究“某某方现代药理机制”“某穴位对某指标的影响”,结果自己都不会开方,不会辨证。

所以要正本清源,不能光靠现代论文那一套,要从源头入手,从经典入手。先打好基础,读熟《黄帝内经》《伤寒论》《金匮要略》,再结合明清医家的经验,再去看当代的研究成果,这样才有层次、有系统,也才能真正把中医学活、用活。中医讲“因人、因时、因地”而变,这种活法,不是现代论文能教的,是要在古书中慢慢体会、领悟的。

中医古籍,是学术的根,是经验的源,是理论的本。不读古书,就像断了根的树,风一吹就倒;不重经典,就像忘了路的行人,走不到终点。只有把古书读透,才能真正明白什么是中医,怎么用中医,才能把这门几千年的宝贵医学,一代代传下去,不至于在现代快节奏中慢慢被遗忘、被改坏。中医要传下去,不是靠噱头和包装,而是靠实实在在的学习和理解,从一本本经典开始。